Die brutale Niederschlagung des Warschauer Aufstands der polnischen Untergrundarmee im August 1944 mit 200.000 Opfern war nicht der erste Massenmord, für den Erich von dem Bach-Zelewski verantwortlich war. Als Höherer SS- und Polizeiführer Russland-Mitte hatte er den Holocaust entlang des Mittelabschnitts der Ostfront koordiniert und als Chef der Bandenkampfverbände die Strategie der Entvölkerung ganzer Landstriche verantwortet, die er im Sommer 1944 auch in Polens Hauptstadt anwandte. Mit „Erich von dem Bach-Zelewski: Karrieren der Gewalt zwischen Kaiserreich und Bundesrepublik“ legt der Historiker Jan Kreutz nun die erste Monographie zu dem NS-Massenmörder vor, die er am Dienstag, 27. Mai, um 18 Uhr im Dokumentations-und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma vorstellt. Der Eintritt ist frei.

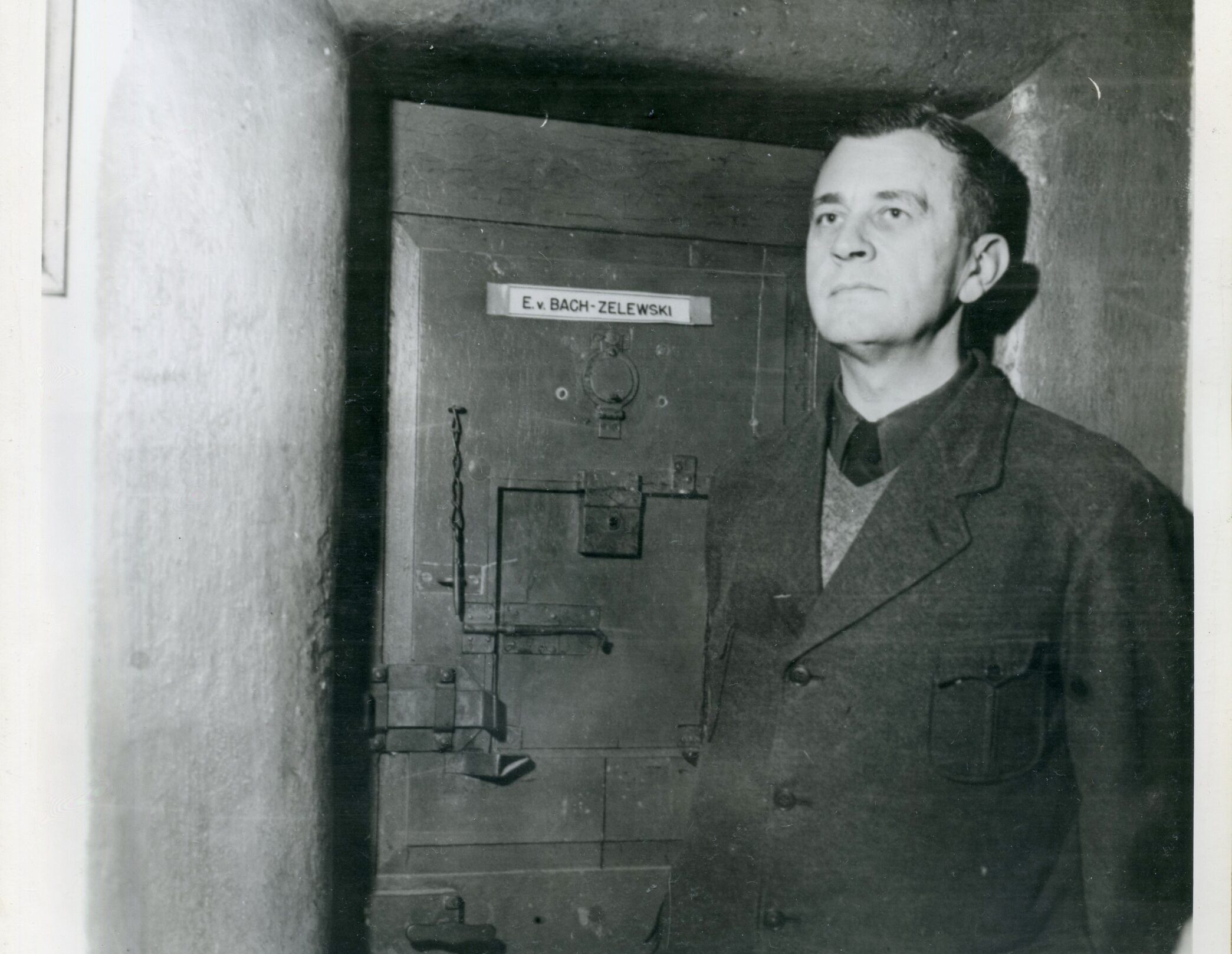

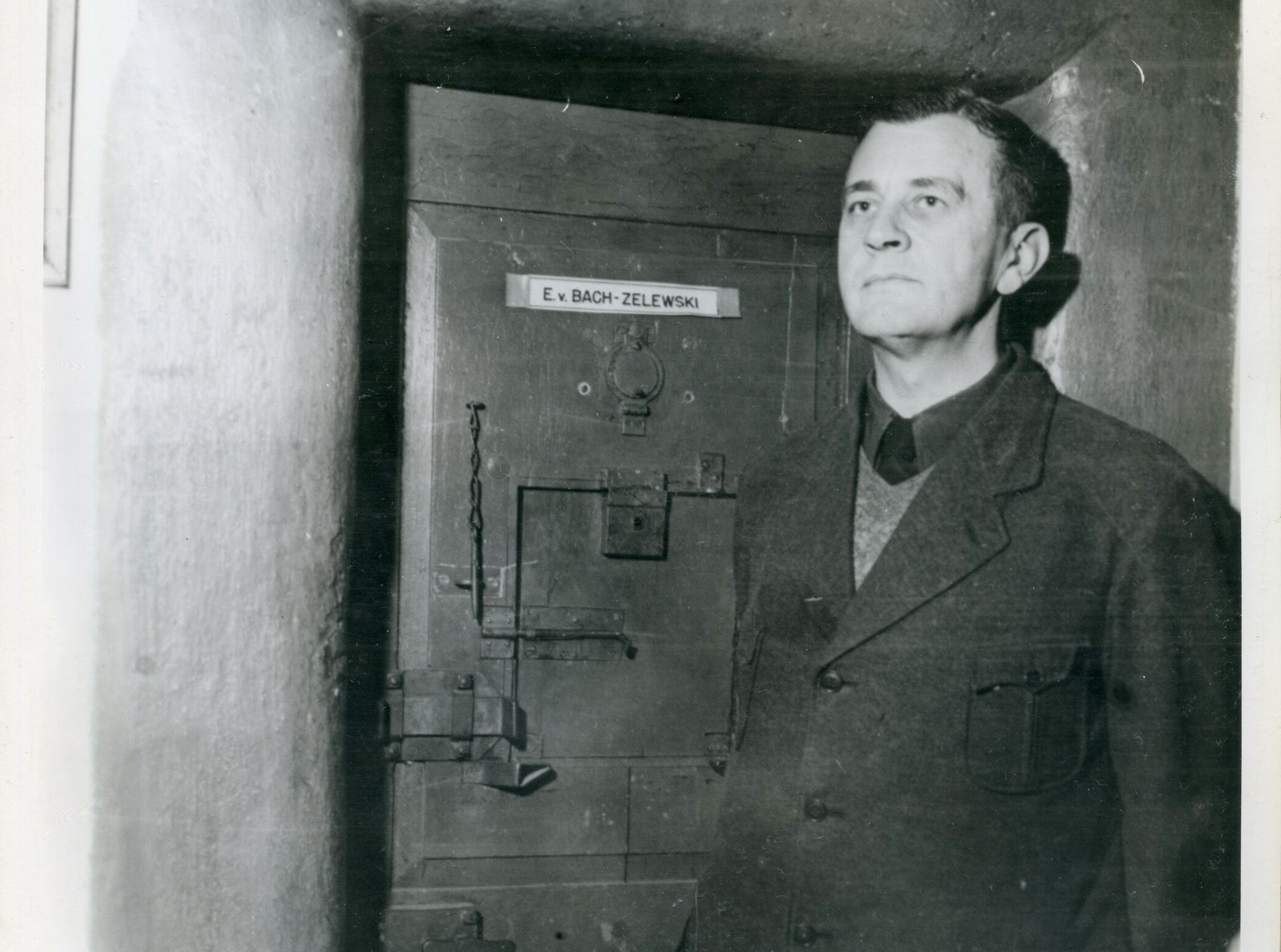

NS-Massenmörder und Zeuge der Anklage: Erich von dem Bach-Zelewski hat in zahlreichen Selbstzeugnissen seine Gewalttaten festgehalten. (Foto: National Archives 238-NT-442)

Der Werdegang Erich von dem Bach-Zelewskis entspricht in vielerlei Hinsicht einer klassischen Karriere der Gewalt im NS-Staat, gleichwohl hatte er seine Besonderheiten: mit 15 Jahren Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, Kämpfer für die völkische Bewegung während der Weimarer Zeit, brutale Rache an politischen Gegnern zu Beginn der NS-Herrschaft, Organisator der Novemberpogrome in Schlesien.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges trat er als Zeuge der Anklage in den Nürnberger Prozessen auf, wurde 1962 aber selbst wegen Mordanschlägen gegen Kommunisten in den 1930er Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Für seine Beteiligung am Holocaust und der „Bandenbekämpfung“ im Osten wurde Erich von dem Bach-Zelewski indes nie zur Rechenschaft gezogen.

Auf der Basis akribischer Quellenarbeit zeichnet Jan Kreutz diese Verbrechen minutiös nach. Anhand von teils erstmals ausgewerteten Selbstzeugnissen zeigt er, wie Bach-Zelewski die von ihm angewendete Gewalt schreibend verarbeitete und sich dabei mehrfach neu erfand. Indem die Studie autobiografisches Schreiben als Teil des Gewaltprozesses begreift, fügt sie der Diskussion um die Täter des Holocaust einen neuen Aspekt hinzu. Die Publikation erscheint am 21. Mai im Göttinger Wallstein Verlag und wird wenige Tage später in Heidelberg erstmals öffentlich vorgestellt.

Der Historiker war mehrere Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Dokumentation- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma tätig. Inzwischen erforscht Jan Kreutz am Seminar für Geschichte und Geschichtsdidaktik der Europa-Universität Flensburg die Steuer- und Haushaltspolitik in den deutschen Kolonien.